Autor: Iwona Zubrzycka-Wasil, leitende Prüferin, Oberste Rechnungskontrollbehörde Polen

Einleitung

Der Oberste Rechnungshof der Republik Polen prüfte die Umsetzung eines strategischen Pilotprojekts, der Forest Carbon Farms (dt. etwa „Waldkohlenstoffbetriebe“), um dessen Leistung zu überprüfen und festzustellen, ob die Mittel während der Umsetzung durch die Generaldirektion Staatsforste effizient eingesetzt wurden. Bei der Prüfung wurde auch untersucht, ob die besten Ergebnisse erzielt werden konnten und ob die Forstgebiete ihre Aktivitäten im Rahmen des Projekts korrekt und zuverlässig geplant sowie durchgeführt haben.

Die ORKB prüfte die Tätigkeiten des Ministers für Klima und Umwelt, die Generaldirektion Staatsforste und 12 der 25 Forstgebiete (von insgesamt 429 Gebieten in ganz Polen), die das Pilotprojekt Forest Carbon Farms durchführten. Die Prüfung bezog sich auf die erste Phase der Projektumsetzung in den Jahren 2017 bis 2023.

Die im Jahr 2019 verabschiedete staatliche Strategie zur Weiterentwicklung der Maßnahmen in den Bereichen Umwelt und Wasserwirtschaft 2030 sieht unter anderem vor, den Klimawandel durch eine wirksame Verringerung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre, die Verringerung der Kohlendioxidkonzentration und die Bindung von Kohlenstoff in den Wäldern durch die weitere Umsetzung des im Jahr 2017 gestarteten Projekts Forest Carbon Farms zu bekämpfen.

Lösungen und Technologien, die auf die Absorption von Kohlendioxid abzielen, gehören zu den zahlreichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Wälder spielen eine entscheidende Rolle bei der natürlichen Absorption von Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre. Im Jahr 2021 absorbierten die Wälder Polens insgesamt 22,2 Millionen Tonnen CO2, was fast 7 % der gesamten landesweiten Emissionen ausmachte und dem durchschnittlichen EU-Indikator im Jahr 2019 entsprach.

Die in den ausgewählten 23 Forstgebieten durchgeführten Aktivitäten sollten zur Erhöhung der von den Waldökosystemen absorbierten CO2-Menge beitragen.

Projekttätigkeiten und erwartete Ergebnisse der Forest Carbon Farms

Das Projekt sollte in den Jahren 2017–2026 anlaufen und neben der laufenden Forstwirtschaft noch zusätzliche Aktivitäten beinhalten. Zu diesen zusätzlichen Aktivitäten gehören die Raumgewinnung in ausgewählten Gebieten durch Unterpflanzung und Unterwuchs, die Verwendung zusätzlicher Setzlinge sowie die Wiederaufforstung durch natürliche Aussaat. Die übrigen zusätzlichen Aktivitäten dienten der Abscheidung zusätzlicher Mengen an organischem Kohlenstoff in ausgewählten Forstgebieten oder der schrittweisen Speicherung des kumulierten Kohlenstoffs im Rohholz, das in Holzlagern zwecks Energiegewinnung gelagert wird.

Ursprünglich sollte mit dem Projekt in staatlich bewirtschafteten Wäldern ein Netzwerk solcher Holzlager geschaffen werden, um große Rohholzmengen zu lagern, die nach klimawandelbedingt immer häufiger auftretenden Wetterextremereignissen wie Starkwinden oder Wirbelstürmen zurückbleiben. Die ORKB konstatierte jedoch, dass kein einziges Holzlager nach einem Wirbelsturm eingerichtet wurde und dass die Idee infolge geänderter Vorschriften für den Holzumschlag aufgegeben wurde.

Es wurde auch angenommen, dass die versuchsweise Markteinführung eines nationalen Systems für den Handel mit inländischen CO2-Emissionszertifikaten als Ergebnis der zusätzlichen forstwirtschaftlichen Aktivitäten es Stellen, die Teil des Emissionshandelssystems (EHS) der Europäischen Union (EU) sind, ermöglichen könnte, in den Jahren 2017–2020 Einheiten der abgeschiedenen Emissionen zu erwerben, um die Emissionsverringerungsziele der EU-Klimaregelungen zu erreichen. Die Idee stieß jedoch weder bei den politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern der EU noch bei den betreffenden Stellen auf Interesse und wurde daher wieder fallen gelassen. Auch wurde nie eine Rechtsgrundlage für diese Alternative zum EHS der EU erarbeitet.

Die Verordnung der Staatsforste über die Forest Carbon Farms wurde geändert und der Begriff „zusätzliche Aktivitäten“ neu definiert. Diese zusätzlichen Aktivitäten wurden als forstwirtschaftliche Aktivitäten beschrieben, die sich mit den an den jeweiligen Standorten üblichen Verfahren überschneiden, sowie als Umstände oder Aktivitäten, die nicht im verbindlichen Forstwirtschaftsplan erfasst sind, aber darauf abzielen, in der prognostizierten Umsetzungsphase zusätzliche CO2-Mengen abzutrennen.

Darüber hinaus wurden die Zwecke der zusätzlichen Aktivitäten im Rahmen des Projekts Forest Carbon Farms dahingehend geändert, dass zusätzliche Mengen Biomasse für den künftigen Verkauf sowie die Versorgung erworben werden konnten. Auf diese Weise sollte zusätzlicher Kohlenstoff gespeichert und der Ausstoß von Treibhausgasen, unter anderem Kohlendioxid, verringert werden.

ORKB-Prüfung und -Erkenntnisse bezüglich des Projekts Forest Carbon Farms

Die ORKB kam zu dem Schluss, dass die beiden oben genannten Projektziele widersprüchlich sind. Die Annahme, dass die Biomasse, einschließlich der zur CO2-Absorption gepflanzten Bäume, später entfernt werden soll, bedeutet, dass eine Verringerung der CO2-Absorption zu erwarten ist, wodurch die Aktivitäten zur Speicherung zusätzlicher Mengen an organischem Kohlenstoff in dieser Biomasse möglicherweise rückgängig gemacht werden.

Außerdem wäre der Nutzen der im Rahmen dieses Projekts gepflanzten Bäume geringer als jener der Bäume, die im Rahmen der normalen Forstwirtschaft gepflanzt werden. Vermutlich wäre das Holz nicht für die Herstellung von Möbeln oder anderen Holzprodukten bestimmt, sondern würde als Brennstoff zur Energiegewinnung verwendet werden. Dies würde rasch zu einem erheblichen Anstieg der CO2-Emissionen, die über viele Jahre hinweg in diesen Bäumen gespeichert wurden, führen.

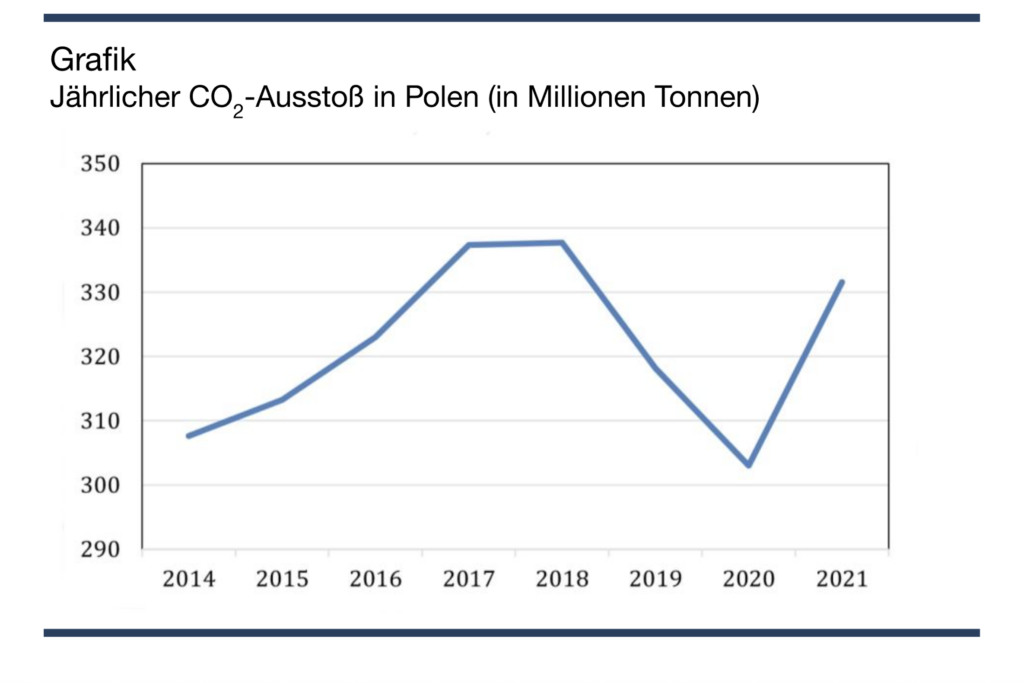

Den Prüfungsergebnissen der ORKB zufolge hatten die Resultate des Projekts Forest Carbon Farms und seiner Fortsetzung, des Entwicklungsprojekts Carbon Forest, keinen wirklichen Einfluss auf die stärkere Verringerung der CO2-Emissionen. Im Durchschnitt lagen die jährlichen CO2-Emissionen landesweit bei etwa 325,6 Millionen Tonnen, während sich das grundlegende Projektergebnis auf nur 1,006 Millionen Tonnen CO2 belief. Bei späteren Neubewertungen der Prognosen, im April 2023, war es auf 0,929 Millionen Tonnen CO2 gesunken.

Das prognostizierte Ergebnis des auf eine 30-jährige Laufzeit (2017–2046) ausgelegten Projekts war ein Mehrwert an abgeschiedenem CO2. Der Wert wurde vom Forests Research Institute mithilfe einer speziellen Software (kanadisches Modell CBM-CFS3) berechnet. Für die Berechnungen wurden Datenbanken verwendet, die folgende Angaben enthielten: Pflanzenarten, Alter, Fläche der Forstgebiete, Art der Bewirtschaftung, bewirtschaftete Fläche und Bestandsentwicklung.

Die Anwendung der aktuellen Forschungsergebnisse auf den ermittelten Algorithmus führte zu einem schlechteren Projektergebnis als geplant. Die mit der genannten Methode berechnete Menge an zusätzlich abgeschiedenem CO2 hätte keinen nennenswerten Einfluss auf die landesweite Verringerung der CO2-Emissionen. Die angenommene CO2-Kompensation von etwa 0,031 Millionen Tonnen jährlich war mehr als tausendmal niedriger als die Emissionen eines einzigen Kraftwerks, Bełchatów (38 Millionen Tonnen), und weniger als 0,1 Prozent der gesamten CO2-Emissionen Polens, die im Jahr 2021 bei 331,6 Millionen Tonnen CO2 lagen.

Zunahme der Holzernte in den von den polnischen Staatsforsten verwalteten Wäldern

Gleichzeitig erhöhten die Staatsforste in jedem Jahr der Projektdurchführung die Holzernte. Die ORKB kam zu dem Schluss, dass der eigentliche Zweck des Projekts lediglich darin bestand, das Image der Staatsforste durch „Greenwashing“ der Abholzung aufzupolieren. Auf diese Weise sollte der Eindruck erweckt werden, dass der Betrieb den Klimawandel eindämmt, und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit von der räuberischen Entwaldung abgelenkt werden.

Die ORKB hielt fest, dass effizientere Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen die Ausweitung der Waldflächen und die Begrenzung der Holzernte wären – insbesondere zur Gewinnung von Biomasse –, wodurch die CO2-Emissionen unterm Strich weiter verringert werden könnten.

ORKB-Prüfung stellt Mängel aufgrund von unzuverlässiger Planung und Kontrolle fest

Abgesehen vom „Greenwashing“ des Image der Staatsforste und der beteiligten Einrichtungen, die einige der Projektaktivitäten kofinanzierten, trug das Projekt nur geringfügig zu echten Lösungen für die überhöhten CO2-Emissionen Polens bei.

Die ORKB-Prüfung ergab, dass die Ausgaben für das Forschungsprojekt Forests Carbon Farms in Höhe von PLN 65,5 Millionen (ca. EUR 15 Millionen) im Zeitraum 2017–2023 ineffizient getätigt wurden. Das Hauptziel der Projektdurchführung – die Erhöhung der Kohlendioxidabsorption durch Wälder – hatte nur unwesentliche Auswirkungen auf die Erhöhung der CO2-Emissionsverringerungsrate.

Trotz der Ineffizienz des ersten Projekts beschloss der Leiter der Staatsforste im Jahr 2022 dessen Fortsetzung in Form eines zweiten Projekts, Carbon Forests, mit geplanten Ausgaben in Höhe von PLN 398,8 Millionen (ca. EUR 93 Millionen), die mit Eigenmitteln der Staatsforste gedeckt werden sollen.

Die durchgeführten Aktivitäten sollten einerseits dazu führen, dass zusätzliche Mengen an organischem Kohlenstoff in den Wäldern zur CO2-Absorption gespeichert werden. Andererseits sollten diese Speicherwälder genutzt werden, um zusätzliche Biomasse zu gewinnen und zu verkaufen, die bei einer energetischen Nutzung zum Ausstoß des zuvor absorbierten CO2 führen würde.

Das Projekt Forest Carbon Farms wurde nicht ordnungsgemäß vorbereitet: Die zu erwartenden Kosten für seine Umsetzung wurden nicht angegeben. Im Jahr 2023, zum Zeitpunkt der ORKB-Prüfung, wurden die Ausgaben auf PLN 78,6 Millionen geschätzt.

Der fehlende Finanzplan des Projekts war der effektiven Mittelverwendung nicht förderlich. Im Rahmen des Projekts konnten die Ausgaben nur begrenzt wirksam kontrolliert und auf das Hauptziel des Projekts fokussiert werden: die Erhöhung der vom Waldökosystem absorbierten CO2-Menge.

Der Umweltminister übte keine zuverlässige Kontrolle über die Planung und Durchführung des Projekts Forest Carbon Farms aus. Er sorgte nicht dafür, dass der Generaldirektor der Staatsforste ausreichend Einfluss auf die Vorbereitung und Durchführung des Projekts nehmen konnte. Gemäß der Strategie für eine verantwortungsvolle Entwicklung in Polen war das Umweltministerium für die Vorbereitung sowie Durchführung des Projekts und der Minister für die Kontrolle der Staatsforste sowie der Forstwirtschaft in den das Projekt durchführenden Gebieten zuständig.

Der Minister bemühte sich nicht darum, vom Generaldirektor der Staatsforste einen zuverlässigen Kostenvoranschlag für das Projekt zu erhalten. Dadurch war er nur begrenzt imstande, die für die Durchführung des Projekts vorgesehenen Ausgaben zu kontrollieren.

Die ministerielle Aufsicht über die Staatsforste war während der Projektdurchführung unzureichend und beschränkte sich auf die Annahme periodischer Berichte. Die Berichte enthielten keine ausreichend gründliche Analyse der Daten, die sich laut ORKB-Prüfung als unzuverlässig herausstellten.

In fast einem Drittel aller Forstgebiete, die in das Carbon-Farms-Projekt einbezogen waren, wurden Aktivitäten durchgeführt, die keinen Beitrag zur Erreichung des Hauptziels des Projekts leisteten, nämlich der Erhöhung der vom Waldökosystem absorbierten CO2-Menge. Die prognostizierte zusätzliche CO2-Absorptionsmenge über 30 Jahre hinweg entsprach entweder einem negativen Wert oder null. Dies bedeutet, dass die Projektumsetzung in diesen Gebieten im Vergleich zu regulären Aktivitäten ohne Projektumsetzung (bei denen die Verringerung höher ausfallen würde) zu einer geringeren CO2-Absorption führte oder dass keine zusätzliche Kohlenstoffdioxidabsorption erzielt werden konnte.

Die Angaben in den periodischen Fortschrittsberichten für den Zeitraum 2019–2023, die der Generaldirektor der Staatsforste dem Minister für Klima und Umwelt vorlegte, entsprachen nicht der tatsächlichen Situation in Bezug auf die Höhe der angefallenen Kosten, den Umsetzungsgrad der einzelnen Aktivitäten sowie die erzielten Ergebnisse. Die Staatsforste überwachten den Projektfortschritt unzuverlässig und einige Berichtsdokumente wurden erst während der ORKB-Prüfung erstellt, darunter auch die internen Vorschriften der Staatsforste zu den Annahmen und Durchführungsbestimmungen.

Die an dem Projekt beteiligten Forstgebiete erfüllten ihre Aufgaben im Einklang mit den getroffenen Annahmen und gingen sparsam mit den zugewiesenen Mitteln um. Bis Ende 2022 führten sie Aktivitäten auf etwa 76 % der Fläche, die im Zeitraum 2017–2024 vom Projekt abgedeckt werden sollte, durch.

Zunächst führten die Forstgebiete ihre Aktivitäten nur auf Grundlage von Absprachen mit dem Generaldirektor der Staatsforste durch, ohne Informationen über ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt, auch nicht über die CO2-Absorptionsmenge, da die Anwendung, welche die Ausarbeitung der einzelnen Aufgaben im Rahmen des Projekts ermöglicht, den Forstgebieten erst im September 2018 zur Verfügung gestellt wurde.

In über der Hälfte der Forstgebiete gab es Fälle, in denen die jährlichen Fortschrittsberichte verspätet eingereicht wurden, sowie Fälle, in denen Daten unzuverlässig angegeben wurden (zum Beispiel zu niedrige Angaben zu den entstandenen Kosten).

Fazit

In Anbetracht der Gesamtverantwortung für die Projektkontrolle, die dem Klima- und Umweltminister in Bezug auf die Vorbereitung und Durchführung des Projekts übertragen wurde, sowie der Zuständigkeit des Generaldirektors der Staatsforste für die Projektdurchführung empfahl die ORKB, die Durchführung des Projekts Carbon Forests auszusetzen, bis das Pilotforschungsprojekt Carbon Forest Farms abgeschlossen ist und die erzielten Ergebnisse zusammengetragen wurden. Die ORKB empfahl dem Klima- und Umweltminister außerdem, eine gründliche Analyse der Begründung für das Projekt Carbon Forests vorzunehmen und dabei die laut Prognosen schwachen Ergebnisse des Projekts Carbon Forest Farms zu berücksichtigen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/lesne-gospodarstwa-weglowe.html