Autor: Kornél Jakab, Oberste Rechnungskontrollbehörde Ungarn, 2024

Einleitung

Im Kampf gegen den Klimawandel muss Ungarn eine Reihe gemeinsamer grundsatzbasierter Ziele entwickeln und einen kohärenten Rahmen für Maßnahmen, Kontrolle und Rückkopplung schaffen, um die nationalen und internationalen Ziele zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu erreichen. Dies geht aus der im Jahr 2024 abgeschlossenen Analyse der ORKB Ungarn hervor, im Rahmen derer die Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und der strategische Rahmen Ungarns angesichts der sich dynamisch verändernden Vorgaben der Europäischen Union (EU) geprüft wurden.

Durch den Ausstoß von Treibhausgasen beeinträchtigen die Auswirkungen der Erderwärmung fast alle Lebensbereiche, die Umwelt und die Biodiversität, alle Wirtschaftssektoren, menschliche Lebensräume sowie die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Der geschätzte wirtschaftliche Schaden im Zusammenhang mit dem Klimawandel, inklusive Prognosen, die von den Kosten der Wiederherstellung nach Naturkatastrophen bis hin zu nicht erzielten wirtschaftlichen Gewinnen reichen, nimmt zu.

Für Europa ist es von entscheidender Bedeutung, zu handeln, da die Durchschnittstemperatur auf dem Kontinent etwa doppelt so stark ansteigt wie im weltweiten Durchschnitt. Ein Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel war das im Jahr 2015 verabschiedete Übereinkommen von Paris, in dem das Ziel festgelegt wurde, den durchschnittlichen Temperaturanstieg zu verringern. Das Klimagesetz der Europäischen Union soll sicherstellen, dass die Klimaneutralität, d. h. ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissionen und -abbau, bis 2050 erreicht wird. Das EU-Klimagesetz legt Zwischenziele fest, die regelmäßig überarbeitet werden, um das Ziel bis 2050 zu erreichen. Die Anpassung an die sich ändernden Vorgaben der EU und die Erfüllung dieser Vorgaben stellt jedoch eine Herausforderung für alle Mitgliedstaaten dar. Als EU-Mitgliedstaat entwickelte Ungarn seinen diesbezüglichen Strategierahmen in Übereinstimmung mit den Vorgaben der EU.

Die Harmonisierung des strategischen Rahmens und eine einheitliche Kontrolle können die Erfüllung der Vorgaben unterstützen

In ihrer Analyse, die sich auf die Trends der Jahre 1990 bis 2023 konzentrierte, kam die ORKB Ungarn zu dem Schluss, dass die strategischen Ziele Ungarns aus einer Vielzahl von Strategien und Maßnahmen mit unterschiedlichen Strukturen und Inhalten bestanden, wovon einige zum Ende des ersten Halbjahres 2024 erneuert wurden. Für die Umsetzung der Maßnahmen und die Unterstützung des Rückvergleichs der Ergebnisse wurden unterschiedliche Messmethoden verwendet und es gab kein integriertes Kontrollsystem. Im analysierten Zeitraum hatte Ungarn kein umfassendes System zur Beurteilung der Klimapolitik als Ganzes sowie zur Messung ihrer Wirksamkeit, wobei sich das System zur Kontrolle, Beurteilung und Berichterstattung derzeit in Entwicklung befindet.

Einer der ersten Meilensteine Ungarns zur Erreichung der Ziele der EU war die Ausarbeitung des Gesetzes XLIV zum Klimaschutz aus dem Jahr 2020. Die zum Ende des ersten Halbjahres 2024 geltenden strategischen Plandokumente mit direkten oder indirekten Auswirkungen auf die Klimapolitik waren sehr komplex, heterogen und unterschieden sich in Inhalt wie Funktion. Die verschiedenen strategischen Plandokumente überschneiden sich in Bezug auf den Umfang und die entsprechenden Handlungen der Ziele und Zielsetzungen, aber in einigen Fällen wurden verschiedene Unterziele oder Maßnahmen unter denselben Zielen angeführt, was ein Risiko für die Durchführbarkeit darstellte.

Der in den strategischen Plandokumenten Ungarns verfolgte Ansatz in Bezug auf den Klimawandel war im Wesentlichen bidirektional und zielte auf die Verringerung der Emissionen oder die Anpassung an den Klimawandel ab. Die politische Führung unterstützte die verschiedenen branchenspezifischen Stakeholder bei der Umsetzung der Maßnahmen durch ihre Koordinierungsfunktion. Die Analyse ergab jedoch, dass in Zukunft großer Wert auf die Stärkung dieser Funktion gelegt werden muss. Ebenso ist die Verbesserung der Umsetzungskontrolle von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die verarbeiteten feedbackbasierten Informationen die aktive Entscheidungsfindung und iterative Planungen erleichtern, und zwar sowohl für die Gestaltung und Umsetzung von Maßnahmen als auch für die Festlegung künftiger strategischer Ausrichtungen.

Die Analyse der ORKB zeigte, dass das zur Unterstützung von Entscheidungen herangezogene Instrument der ungarischen Politik das Nationale Anpassungs-Geoinformationssystem ist, das Kontrolldaten, Vorhersagen und Informationen über Klimaauswirkungen bereitstellt. Allerdings ist das System seit 2020 nicht wesentlich verbessert worden. Der Nationale Bestandsbericht, der auch Angaben zu Treibhausgasemissionen (THG) enthält, wurde früher vom Nationalen Meteorologischen Dienst erstellt und wird derzeit von der HungaroMet Hungarian Meteorological Service Nonprofit Private Limited Company erstellt; der Bericht macht es jedoch schwierig, die Emissionen der von der Strategie abgedeckten Bereiche zu unterscheiden und die Effekte der Maßnahmen der Aktionspläne auf die Emissionsentwicklung zu eruieren. Um die Evidenzbasis für die Erstellung und Durchführung der Umsetzungsprogramme zu bewerten, wäre ein Kontrollsystem erforderlich, das anhand von Indikatoren nachverfolgt sowie laufend aktualisiert werden kann und so die Kontrolle und Bewertung der Ziele sowie Maßnahmen für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel gewährleistet.

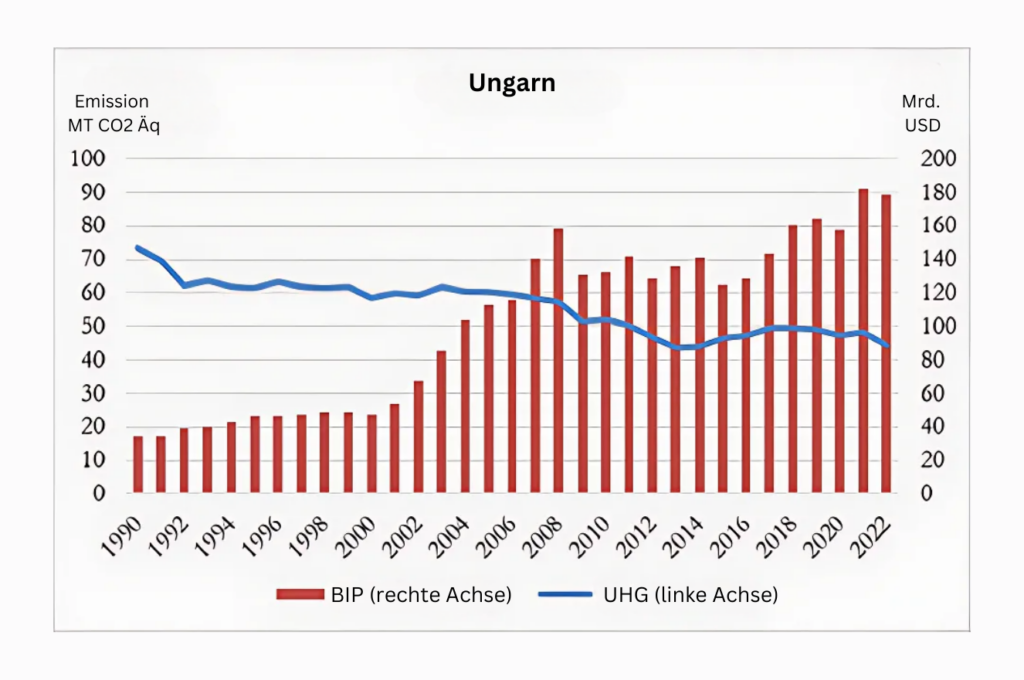

Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und THG-Emissionen

In den Industrieländern lässt sich das Verhältnis zwischen Treibhausgasemissionen und Wirtschaftswachstum dadurch beschreiben, dass der Rückgang, die Stagnation oder allenfalls ein leichter Anstieg der Treibhausgasemissionen teilweise mit einem deutlichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) einherging. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union konnten auch bei einer Verringerung der Treibhausgasemissionen Wirtschaftswachstum erzielen. Die Entwicklungen der Treibhausgasemissionen in Ungarn zeigen einen stärkeren Rückgang in den frühen 1990er-Jahren. Der für die Berechnung der EU-Ziele herangezogene Referenzzeitraum war nicht in erster Linie von technologischem Fortschritt, Innovation oder Effizienzgewinnen geprägt, sondern vielmehr vom Abbau der emissionsstarken vormals sozialistischen Schwerindustrie zwischen 1990 und 1992. Der wirtschaftliche Fortschritt seit den 2000er-Jahren ging in der Regel mit einem Rückgang der Schadstoffemissionen einher, wobei die größten Rückgänge durch die verschiedenen Rezessionsverläufe bedingt waren (vgl. Abbildung).

Zusammenhang zwischen Treibhausgasemissionen und Wirtschaftswachstum in Ungarn

Im Zeitraum 1990 bis 2021 sanken die Emissionen aus dem Industriesektor am stärksten, nämlich um 37,2 %. Der Energiesektor verzeichnete dagegen einen Rückgang um 34,3 % und der Landwirtschaftssektor eine Verringerung um 28,6 %. Der Rückgang der absoluten Emissionen der Abfallwirtschaft fiel mit 9,1 % im gleichen Zeitraum geringer aus. Schätzungen zum Abbau und zu den Emissionen des ungarischen Landnutzungs-, Landnutzungsänderungs- und Forstwirtschaftssektors zufolge war dieser Sektor in den letzten Jahrzehnten in der Regel eine Nettosenke und konnte im Jahr 2021 12,7 % der inländischen Emissionen ausgleichen. Dies ist vor allem auf den Anstieg des Gesamtbaumbestands in Waldgebieten zurückzuführen. Die Bemühungen um eine Verringerung der Treibhausgasemissionen stehen unter Umständen auch mit dem technologischen Fortschritt in den Bereichen Energieeffizienz und alternative Energiequellen in Verbindung. Parallel dazu verfolgt die Europäische Union das strategische Ziel, ihre energiewirtschaftliche Unabhängigkeit zu erhöhen und durch die Entwicklung sowie den Einsatz sauberer Technologien langfristig wettbewerbsfähiger zu werden. Die Verringerung der Treibhausgasemissionen birgt das Potenzial, in vielerlei Hinsicht als Katalysator für Innovationen zu wirken und neue Industrien zu schaffen, die zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen.

In der Haushaltsperiode 2021–2027 stellt die Europäische Union erhebliche Summen für zukunftsweisende technologische Entwicklungen zur Emissionsverringerung bereit. Das bedeutet, dass bis 2030 die große Chance besteht, über Ausschreibungen für Klimaschutzmaßnahmen direkte und indirekte EU-Fördermittel zu erhalten, die insgesamt Tausende von Millionen Euro ausmachen. Die daraus resultierenden Investitionen könnten sich langfristig auch positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum in Ungarn auswirken.

Fazit

In Ungarn war die Verringerung der Treibhausgasemissionen in der Zeit des Regimewechsels in den 1990er-Jahren nicht in erster Linie von der technologischen Entwicklung oder Effizienzsteigerungen bei Fertigungstechnologien geprägt, sondern vom Niedergang der sozialistischen Schwerindustrie. Auch in den vergangenen 20 Jahren wurden die Phasen größerer Emissionsverringerung nicht durch Innovationen herbeigeführt, sondern durch verschiedene Rezessionen. Die wirksame Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Eingriffe zur Herstellung der Klimaneutralität erfordert die Abstimmung der Zielsysteme der strategischen Pläne sowie die Entwicklung eines integrierten Kontrollsystems, um die Umsetzung und den Rückvergleich zu unterstützen.

Obwohl Ungarn im weltweiten Vergleich nicht zu den bedeutenden Treibhausgasverursachern zählt, muss das Land die Förderung entsprechender Innovationen als eine konzeptionelle und strategische Führungsaufgabe betrachten, die zur Erreichung der Klimaziele beitragen kann. Dies ist auch deshalb wichtig, weil sich Investitionen mitunter positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum des Landes auswirken.